Riesige Mengen Wasserdampf, die in einer Gas- und Staubwolke entdeckt wurden, könnten eines Tages ein reichhaltiges Wasserreservoir bieten, um potenzielle neue Planeten zu versorgen.

Das Herschel-Weltraumobservatorium der ESA hat genug Wasserdampf entdeckt, um die Ozeane der Erde mehr als 2000 Mal in einer Gas- und Staubwolke zu füllen, die kurz davor steht, zu einem neuen sonnenähnlichen Stern zusammenzufallen.

GRÖSSERE ANSICHT | Herschels Infrarotansicht eines Teils der Taurus Molecular Cloud, in der links unten die helle, kalte prästellare Wolke L1544 zu sehen ist. Es ist von vielen anderen Gas- und Staubwolken unterschiedlicher Dichte umgeben. Die molekulare Wolke des Stiers ist etwa 450 Lichtjahre von der Erde entfernt und die nächstgrößere Region der Sternentstehung. Das Bild deckt ein Sichtfeld von ca. 1 x 2 Bogenminuten ab. Bildquelle: ESA / Herschel / SPIRE.

Sterne bilden sich in kalten, dunklen Gas- und Staubwolken - „Pre-Stellar Cores“ -, die alle Zutaten enthalten, um Sonnensysteme wie unser eigenes herzustellen.

Wasser, das für das Leben auf der Erde lebenswichtig ist, wurde zuvor außerhalb unseres Sonnensystems als Gas und Eis entdeckt, das auf winzige Staubkörner in der Nähe von Orten aktiver Sternentstehung und in Protoplanetenscheiben, die fremde Planetensysteme bilden können, aufgetragen wurde.

Die neuen Herschel-Beobachtungen eines kalten prästellaren Kerns im Sternbild Stier, bekannt als Lynds 1544, sind der erste Nachweis von Wasserdampf in einer Molekülwolke am Rande der Sternentstehung.

Es wurden mehr als 2000 Wasserdampf-Ozeane auf der Erde nachgewiesen, die durch energiereiche kosmische Strahlen, die durch die Wolke fließen, von eisigen Staubkörnern befreit wurden.

„Um diese Dampfmenge zu erzeugen, muss sich in der Wolke viel Wassereis befinden, das mehr als drei Millionen gefrorene Weltmeere wert ist“, berichtet Paola Caselli von der University of Leeds, UK, Hauptautorin des Papiers in Astrophysical Journal Letters.

„Vor unseren Beobachtungen bestand das Verständnis darin, dass das gesamte Wasser auf Staubkörnern gefroren war, da es zu kalt war, um in der Gasphase zu sein, und wir es daher nicht messen konnten.

"Jetzt müssen wir unser Verständnis der chemischen Prozesse in dieser dichten Region und insbesondere der Bedeutung der kosmischen Strahlung für die Aufrechterhaltung einer gewissen Menge Wasserdampf überprüfen."

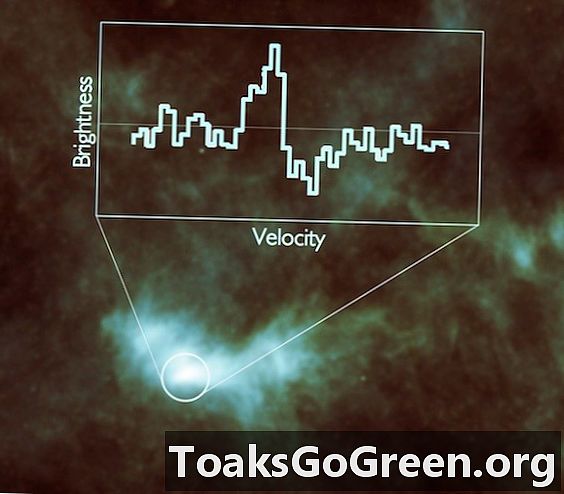

GRÖSSERE ANSICHT | Nahaufnahme von L1544 mit dem von Herschel beobachteten Wasserspektrum aus der Mitte des prästellaren Kerns. Bildquelle: ESA / Herschel / SPIRE / HIFI / Caselli et al.

Die Beobachtungen zeigten auch, dass die Wassermoleküle zum Herzen der Wolke fließen, wo sich wahrscheinlich ein neuer Stern bilden wird, was darauf hinweist, dass der Gravitationskollaps gerade erst begonnen hat.

„In dieser dunklen Wolke gibt es heute absolut keine Anzeichen von Sternen, aber wenn wir uns die Wassermoleküle ansehen, können wir Hinweise auf Bewegungen in der Region erkennen, die als Zusammenbruch der gesamten Wolke in Richtung Zentrum verstanden werden können“, sagt Dr. Caselli.

"Es gibt genug Material, um einen Stern zu formen, der mindestens so massereich ist wie unsere Sonne, was bedeutet, dass er auch ein Planetensystem bilden könnte, möglicherweise eines wie das unsere."

Ein Teil des in L1544 nachgewiesenen Wasserdampfs bildet den Stern, der Rest wird jedoch in die umgebende Scheibe eingearbeitet und bietet ein reichhaltiges Wasserreservoir für die Versorgung potenzieller neuer Planeten.

"Dank Herschel können wir jetzt den" Wasserspur "von einer Molekülwolke im interstellaren Medium durch den Sternentstehungsprozess zu einem Planeten wie der Erde verfolgen, auf dem Wasser eine entscheidende Zutat für das Leben ist", sagt der Herschel-Projektwissenschaftler der ESA. Göran Pilbratt.

Über die Europäische Weltraumorganisation